岩殿城(大月市)

別名

岩殿山城

所在地

山梨県大月市振岡町岩殿

形状

山城(標高:636m、比高:250m)

現状・遺構

現況:山林

遺構:曲輪跡(本丸・二の丸・三の丸)、虎口、堀切、井戸、大手門跡、番所跡、烽火台跡、模擬冠木門

満足度(10点満点)

8点

歴史等

築城時期は定かではない。9世紀末、天台宗の岩殿山円通寺として開山したのがはじまりという。13世紀には修験道の山として栄えた。

戦国期の享禄5年(1532)、武田氏に被官していた小山田氏が相模・武蔵方面への守りとして城郭化した。戦国期には武田24将の一人、

小山田信茂の居城であった。

天正3年(1575)、長篠の戦いで織田・徳川連合軍に敗れた武田氏は急速に勢力が衰え、天正10年(1582)には、

織田軍はついに甲斐にまで迫る。勝頼は、初め新府城に入るが、未完成の新府城では籠城もままならないとして、城に火を放って逃走を図る。

真田昌幸は、岩櫃城に勝頼を招こうとするが、真田よりも小山田を信用する勝頼は、小山田信茂の居城・岩殿城を目指した。しかし、

笹子峠で小山田信茂が織田方に寝返ってしまう。これによって、進むも引くも適わなくなった勝頼は、 3月11日に天目山で自害し、

武田家は滅亡してしまう。その後、小山田信茂は織田信長に帰参を請うが、主を裏切った不忠者として処刑された。

以後、甲斐を統治した徳川氏の支配下となり、元和元年(1615)に廃城となった。甲陽軍艦では久能山城・

岩櫃城と共に武田の三大名城とされる。

『参考サイト:「埋もれた古城」、「Hatabo's Homepage、平八郎が行く名城・古城めぐり」』

訪城日

2001/10/14

現況・登城記・感想等

中央線の窓から眺めて、見るからに天然の要害の山城跡であろうと思われ、気になっていた山である。

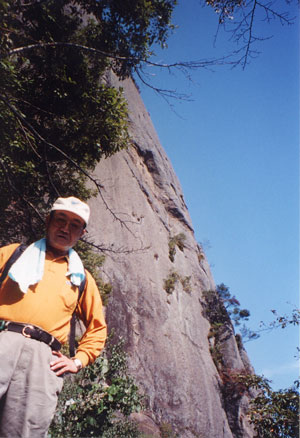

山というよりもでっかい岩と云った方が良いかもしれない。そして、これがまさしく、かの武田勝頼を裏切った小山田信茂の城であった。

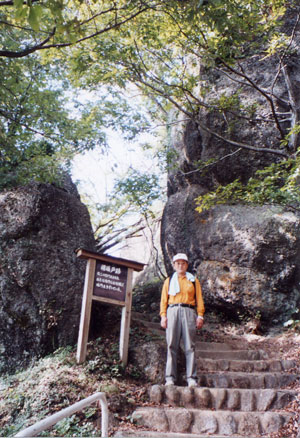

大月駅で降りて20分ほどで登城口に着いた。登っていくと模擬冠木門に出る。さらに登っていくと資料館があり、ここでちょっと見学。

そして再度登り始めると揚城戸跡にでる。これが凄い。まさに岩を利用した天然の切通しである。ここからは、さらに急な坂道になり、

かなり危険な感じの道もあり、鏡岩が目の前に迫ってくる。そして登り始めて30~40分で本丸に着いた。

天気は良いのだが春霞のためか残念ながら富士山は見えなかった。

そこから奥の方へ降りて行く道があったので円通寺への道かと思い降りていったら、それがとんでもない道で、

風雨のためか道を塞ぐ大木が倒れていたり、水が流れる溝になっていたりしていた。本丸の方へ戻ろうかとも迷ったが、

降りてきた道を登り直すのも疲れるししゃくにも触るし、円通寺跡に出られることを願いながら降りて行ったら結局下まで降りてしまった。

本丸の反対側にも非常に多くの遺構等見たいものが沢山あるのに残念なことをした。かといって、再度、

本丸まで戻って行くだけの気力は残っていなかった。富士山も見えなかったし、また次回出直そう。

(2001/10/14登城して)

ギャラリー

岩殿城案内図

冠木門

絶壁だらけの険しい道が続く

揚城戸にて