新府城(韮崎市)

正式名

新府中韮崎城

所在地

山梨県韮崎市中田町中条上野字城山

形状

平山城(標高:522m、比高:72m)

現況・遺構

現況:韮崎市立公園

遺構:曲輪・土塁・空堀(三日月堀)水濠土橋・馬出虎口(枡形)・井戸

お勧め度(10段階)

5点

歴史等

新府城は正式には新府中韮崎城といい、天正9年(1581)春、

武田勝頼が甲斐府中として城地を七里岩南端韮崎の要害に武将真田昌幸に命じて築かせた平山城である。

勝頼がこの地に築城を決意したのは織田信長の甲斐侵攻に備え韮崎に広大な新式の城郭を構えて府中を移し、これに拠って強敵を撃退し、

退勢の挽回を期した結果であろう。築城工事は昼夜敢行で行われ、着工後約8ヶ月余りで竣工した。

ついで城下町も移ったので新府韮崎城と名付け、同年12月甲府からここに移り、新体制を引いたのであった。

新府城の立つ七里岩を甲州街道から望む。しかし、戦局は日に悪化して翌年3月、

勝頼は織田軍の侵攻を待たず自らこの城に火を放って退去するのもやむなきに至り、天目山田野の里に滅亡の日を迎えたのであった。

廃墟と化したこの城も、同年6月本能寺の変で織田信長が滅び、徳川・北条両氏が甲州の覇権を争うと、家康はこの城跡を修築して本陣とし、

われに5倍する兵を率いて若神子に布陣する北条氏直を翻弄して有利に導き名城新府の真価を発揮したのである。

この城は八ヶ岳火山の泥流による七里岩の上にあり、

その地形を良く生かして築かれその城地の特長は城外から俯瞰されないことで縄張りの特徴は北方に東西2基の出構を築き鉄砲陣地とした点で、

従来の城郭には見ることのない斬新な工夫である。現存する主な遺構は頂上の本丸を中心に西に二の丸、南に三の丸、大手、三日月堀、馬出、

北に出構、搦手口、東に稲荷曲輪、帯曲輪があり北から東に堀が巡らされている。史跡指定地域は約20ヘクタールにおよぶ広大なものであるが、

この外側には武将らの屋敷跡と伝えられる遺構、遺跡が散在している。

『以上、現地案内板より』

勝頼の新府城は在城60余日という短さであった。武田氏滅亡後、甲斐国を領有した徳川家康は甲府城を築き、新府城は廃城となる。

訪城日

2003/09/06

感想等

城の東側にある藤武神社へのかなりきつい急坂の参道の階段を登っていくと、本丸に出た。(当時はこの階段はなかったであろう)本丸は、

東西90m、南北120mとのことでかなり広い。曲輪跡や虎口跡等々の遺構がかなり残っているようであるが、今回は会社の友人と一緒であり、

この後蓼科まで急いでいるので、また来ることもあろうということで、あまり歩き回らないで戻った。ゆっくり廻ったら、

結構見所のある城跡のようである。

(2003/09/06登城後)

ギャラリー

新府城絵図

本丸跡

本丸からの眺望

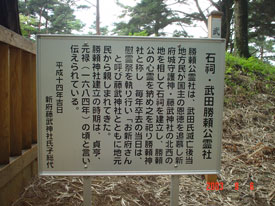

武田勝頼公霊社

長篠徒陣歿将士之墓

蔀の構

二の丸跡