躑躅ケ崎館(甲府市)

別名

古府中館

所在地

山梨県甲府市古府中町2611

形状

平城

現況・遺構

現況:武田神社

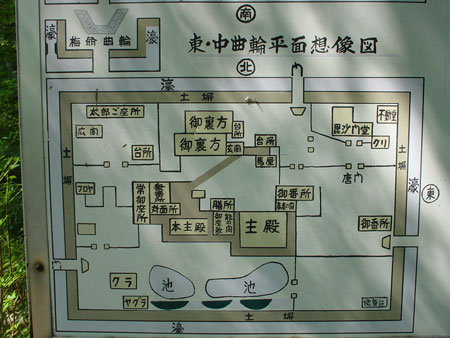

遺構:内郭(東・中・西)、梅翁郭、味噌郭、隠居郭、北郭(武田神社が建つ)、堀(空堀・水堀)、土塁、虎口跡3ヶ所、

天守台(家康時代のもの)

お勧め度(10段階)

5点

歴史等

永正16年(1519)12月、武田信玄の父、信虎が石和の川田館から館を移したことに始まる。以後63年間、信虎・信玄・

勝頼と武田氏3代の本拠となった。この館は、東西284m、南北193mで、東・中・西・梅翁の5郭が中心となっている。

但し、当初は東郭と中郭だけのほぼ正方形に近いものであったらしい。しかも梅翁郭は武田氏滅亡後に築かれたもののようである。

勝頼は長篠の戦で敗れ、織田信長の甲斐侵入が濃厚になると防御に適さない躑躅ケ崎城から、新たに築城した新府城に本拠を移した。

移動に際して、城は徹底的に破壊され廃城となった。

武田氏滅亡後は徳川家康により改築され、甲斐の居城とされ天守も築かれたが、天正18年(1590)

に家臣の平岩親石により甲府城が築城されると廃城となる。

現在では大正8年に創建された武田神社の境内となっている。

『日本の名城・古城もの知り辞典(主婦と生活社刊)参照』

訪城日

2001/10/06

2006/06/03

感想等

信玄は「人は石垣、人は城」で有名なように、城を築かなかったと云われるが、

何と云っても戦国時代最強軍団と云われた武田の本拠地であるので一度は来てみたかった。しかし、この館は、

確かに信玄の城というにはチャチなものではあるかもしれないが、へたな地方豪族の城よりは広いし立派な気がする。

家康の修築によるものかもしれないが、堀も土塁もなかなかのものであるし、よく残っている。

(2001/10/06、2006/06/03訪城して)

ギャラリー

躑躅ケ崎館平面図

旧大手口(東)土塁

旧大手口堀(北側) 旧大手口堀(南側)

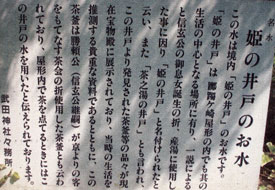

姫の井戸の水

中曲輪・西曲輪間土塁

中曲輪・西曲輪間の堀(北側) 中曲輪・西曲輪間の堀(南側)

南側堀

西側堀

北側堀

中曲輪・西曲輪間の堀越しに天守台方向を

残念ながら天守台を見忘れた。尤も、信玄の時代のものでなく、徳川時代のものらしいが。

躑躅ケ崎館北から要害城址を望む(中央やや右の丸い山が要害城址)