総石垣の難攻不落の城、足利尊氏より感状を得て、その名が

別名

瓜生城

所在地

兵庫県相生市矢野町瓜生・森

形状

山城(標高:301m)

現状・遺構

現状:山林

遺構等:曲輪、石垣、井戸

【国指定史跡】平成8年3月28日

満足度(10点満点)

10点

歴史等

感状山城は、瓜生城とも呼ばれ、「播磨古城記」「岡城記」などによると、鎌倉時代(1192~1333)に瓜生左衛門尉

(うりゅうさえもんのじょう)が築いたとする説と、建武3年(1336)赤松円心の三男・赤松則祐が築いたとする説がある。

その後、南北朝・室町期になると、守護・赤松氏一門の居城となる。建武3年(1336)には、

足利尊氏の追討をしていた新田義貞の率いる軍勢に対し、赤松円心の白旗山城に呼応した赤松則祐がこの城に立て籠もって防戦し、

50余日にわたり足止めをした結果、足利尊氏の反撃の機会を与えることとなった。この功績により足利尊氏が、

赤松則祐に感状を与えたことから感状山城と呼ばれるようになったといわれている。

城郭の構成は、連郭式・階郭式の縄張りで、典型的な戦国山城の地取りとなっており、山頂部を中心に総石垣造りで、

建物跡と思われる礎石群が盛時のまま残されている。感状山城は、この総石垣による曲輪の構えからすると、当初からのものではなく、

後世に手を加えたもので、戦国時代(1467~1568)にこの周辺を支配した宇喜多(浮田)

氏の手によって改修されたものではないかという説もある。

『相生市教育委員会作成パンフ及び説明板より』

一口話

地元の人から聞いた話であるが、感状山城が落城しないのは、地形が天然の要害ということの他に、1に山城にも拘らず水が豊富なことと、

2に奥にある「三濃山」で米がよく獲れることだそうである(山で米が収穫されるというの妙な気もするが、

棚田もあるわけだしあっても不思議でもないか)。

しかも「三濃山」へは、当時は感状山城からしか行けなかったそうである。それ故、兵糧攻めが効かないとのことである。(そういえば、

Ⅰ曲輪の奥に、矢印で三濃山への案内板があったなあ)

尤も、今では他からのハイキングコースがあるようであるが。

訪城日

2006/11/25

現況・登城記・感想等

感状山城は相生市矢野町瓜生と森にまたがる標高301mの感状山の尾根上に築かれており、登山口は「羅漢の里」と同じである。

ちなみに、羅漢の里に1軒だけあるお店に寄ると、感状山城の縄張図が載ったパンフが無料で貰える(尤も、

ダンゴ屋さんのようで何も買わずには貰い辛いが)。

「羅漢の里」の駐車場に着いたのは昼の短い11月末の14:50頃であったが、

登山口から城跡まで30分ほどとなっているので大丈夫と思い登城開始。物見岩への道と大手道の分岐点までの道は綺麗に整備され、

しかも紅葉が実に美しい。そこから迷わず大手道へと進んだ。ここからは、がらっと景色が変わり、

崩れた石垣の石がゴロゴロ転がっている中を進む。しばらく歩いていくとその散乱した石の中に大手門石垣が残っていた。

その上には井戸跡も残っていた。そして、やっと城跡(Ⅲ曲輪)に到着。ここで初めて30分で着く城跡とはⅢ曲輪跡であることが分かった。

そこからまた、崩れた石垣の岩、岩、岩の崖道を、南曲輪群・南Ⅱ曲輪群・北Ⅱ曲輪と登っていき、山頂にあるⅠ曲輪に15分ほどで辿り着く。

これらの周辺が感状山城の最大の見所であり、その道から眼下に拡がる眺望は素晴らしいと共に、あまりの急な崖でやや怖くもあった。また、

南Ⅱ曲輪の崩れた石垣の石が散乱している中に残っている石垣の光景も実に印象深いものがあった。

また、山頂部のⅠ曲輪から遠くに広がる町並みと海や、眼下に見える身震いするほどの崖の深さと山々の光景は、

ボキャブラリー不足の私には言い表せないほどすごいものがある。

しばらくその光景に見入っていたかったが、もう16:00に近かった。今の季節の陽はつるべ落としである。名残惜しかったが、急いで降りた。

先程の、物見岩への道と大手道の分岐点に戻ったが、まだしばらく何とか陽は落ちないでいてくれそうだったので、物見岩へ登った。

こちらの道はよく整備され歩きやすかった。物見岩からは、眼下に拡がる景色と共に、先程までいた感状山城が真上によく見えた。

赤松氏の城は、どこも非常に印象深い城が多いが、中でもこの感状山城は印象が残る城址であった。兵庫県は、

本当に素晴らしい山城の宝庫である。

(2006/11/25登城して)

ギャラリー

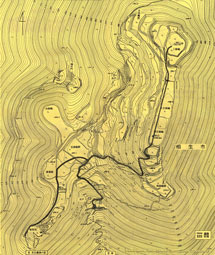

感状山城地形図 ~クリックにて拡大画面に~

何とこの強烈な等高線。急な崖になっているのがよく分かる。

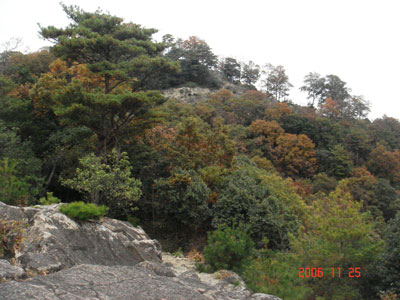

羅漢の里の駐車場から見る感状山城の全景

登城道

城跡へ大手道と物見岩経由道の分岐点までの道は実にきれいに整備され、しかも紅葉が本当に綺麗だった。

分岐点(この分岐点までは約20分)

大手道(分岐点から大手門への道を通ると、崩れた石垣の石がゴロゴロ。

しかも木々で鬱蒼としている。)

大手門跡

大手門は総石垣造りで、登り口の石段を中心に鳥の翼を広げた様な形に石垣が配列され、また、

犬走りや井戸も配置されている。石段は6段あり、登り口は広く上部へ行くほど狭く造られていて、

大人数で一斉には上がれないような工夫がされている。両翼に伸びた石垣は、半円形に張り出した形になっていて、

敵に横から矢が射かけられるような仕組になっている。また、ここには握りこぶし大の石が多く見られ、戦国時代の伝統的な戦法の「つぶて」

として用いられたと考えられている。

大手門跡傍の井戸跡

井戸は箱型の石組で、底には粘土をひいた跡がある。真夏でも水深30cm程度の水があり、

涸れることはないといわれている。

Ⅲ曲輪群

この曲輪群は約1mの段差をもち、7段で構成されており、周囲には犬走りが配置されている。

大甕などの埋蔵物から、この付近は城の台所に相当する場所ではないかと考えられている。

㊧出曲輪、 ㊨出曲輪からの眺望

出曲輪の3方は絶壁になっており怖いような感じさえする。眺望が素晴らしい。

【南曲輪群】

(ここからⅠ曲輪までが感状山城の最大の見所である)

南曲輪群は、自然の尾根を利用して、6つの削平地を階段状に造っている。

この曲輪群は大手門から本城へ侵入する敵を防ぐための要所となっている。特に注目されるのが二段目の腰曲輪の石垣で、

感状山城跡の中でも規模の大きな石垣であり、保存状態もよく全長21m、高さ4mの規模である。

南曲輪群の階段状になった削平地 (非常に急な崖になっており、歩くのが怖いくらいであった)

南曲輪群からの眺望

まさに真下に見える町並みと川、そして山々の眺望は最高。しかし、結構危険!

南曲輪群2段目の腰曲輪石垣(この石垣が最もよく残っている)

南曲輪群1段目の腰曲輪石垣

この石垣も結構残っている。それにしても、そこらじゅうに、石・石・石・・・

南Ⅱ曲輪への道(この辺りも崩れた石垣の石・石・石が。

段の上が南Ⅱ曲輪。左側は帯曲輪になっている。)

南Ⅱ曲輪(やっと頂上と思っていたら、まだ南Ⅱ曲輪だった。

ここからの眺望もgood!)

北Ⅱ曲輪

北Ⅱ曲輪からⅠ曲輪への道(左写真の奥上がⅠ曲輪、右側は絶壁。

右写真のすぐ上がⅠ曲輪。)

Ⅰ曲輪(やっとⅠ曲輪に到着)

Ⅰ曲輪(この下は絶壁何百m!!

ここに建物が建っていたのが不思議にさえ思われる)

分岐点から物見岩への道

物見岩経由の道はよく整備されているのか、石段が崩れていないのか、歩き易かった。

物見岩からⅠ曲輪・Ⅱ曲輪を仰ぎ見る

この物見岩からは、下界の眺望も素晴らしいが、Ⅰ曲輪・Ⅱ曲輪・南曲輪群の方面がよく見え、

先程まで居た処かと考えると感慨深いものがあった。