唐・新羅の来攻に備えて築かれた朝鮮式山城と同種遺跡の神籠石系山城

所在地

岡山県総社市奥坂

形状

神籠石系山城(標高約400m)

現状・遺構

現状:公園、山林

遺構等:復元西門、門跡、水門、土塁、石垣、建物礎石、敷石、説明板

満足度(10点満点)

9点

訪城日

2007/11/16

歴史等

鬼ノ城(きのじょう)の築城時期については諸説あるが、660年に朝鮮半島の古代国家である百済を、唐・

新羅連合軍が滅ぼした事件を契機に、大和朝廷が百済軍救済のため出兵(661~663)したが、「白村江の戦い(663年)」で大敗した。

大和朝廷は、唐・新羅連合軍の日本侵攻を恐れ、西日本には大野城をはじめとする朝鮮式山城を築城したことが「日本書紀」に記されている。

一方、記録にはないが、朝鮮式山城と同種遺跡の古代山城(神籠石系山城)が16城あり、鬼の城もその一つと考えられている。

鬼ノ城の山容はすり鉢を伏せたような形状をし、山頂付近はなだらかな傾斜になっているが、山の8合目から9合目より下は急傾斜になっている。

この山頂部との傾斜が変化する部位に城壁が築かれ、全周約2.8kmに及んでいる。

城壁は版築工法により築かれた土塁が主体をなし、城門が4ヶ所、排水機能を持つ水門が6ヶ所、角楼が1ヶ所、

そして高石垣などにより構成されている。土塁の規模は高さ5~7m、壁面は80度近い勾配のため敵兵を簡単に寄せつけない。

さらに雨水などの浸食から城壁を保護するため。城壁の内外には敷石が敷かれている。この敷石は日本の古代山城では初めての発見になった。

『現地説明板&パンフレットより』

【「神籠石系山城」と「朝鮮式山城」】

古代山城には「神籠石系山城」と「朝鮮式山城」がある。

いずれも古代朝鮮式山城であるが、「日本書紀・続日本紀」等に記録のない古代山城のことを特に「神籠石系山城」といい、北部九州に10ヶ所、

瀬戸内沿岸に6ヶ所(播磨城山・大廻小廻山・鬼ノ城・讃岐城山・永納山・石城山)が発見されている。

記録の残る古代の山城を単に「朝鮮式山城」といい、大野城・

基肄城・金田城・屋島城・

高安城などがある。これらはいずれも天智天皇が、663年の「白村江の戦い」のあと、唐・

新羅連合軍の日本侵攻に備えて築いたと日本書紀は記している。

現況・登城記・感想等

鬼ノ城は、以前「屏風折れの石垣」の写真を見て以来、どうしても登城したいと思っていた。

鬼ノ城周辺は多くのハイキングコースがあり、鬼ノ城めぐりもその一つになっていて、角楼、東西南北の4つの門、6つの水門、建物群の礎石、

屏風折れの石垣をはじめとする石垣等々を見て廻ることが出来る。非常によく整備された遊歩道になっており、気持ち良く散策でき、

それぞれの遺構はどれも見応えがあった。

中でも屏風折れの石垣は、天然の断崖絶壁の上に、人の手による石積みが切り立った期待通りの壮大なものであった。また、

その石垣上から見える岩肌を所々露出した山々や町並みの眺望も素晴らしかった。

「それにしても断崖絶壁のすぐ真上に、これだけの石垣を築くことの出来た当時の技術とは一体どれほどのものであったのだろうか??

本当に凄い!! 多くの犠牲者が出たんだろうな!」などと思いを巡らしながら見て廻った。

(2007/11/16登城して)

ギャラリー

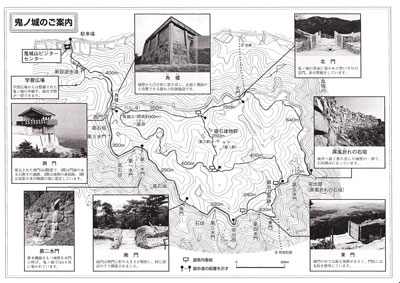

【鬼ノ城案内図】 ~クリックにて拡大画面に~

鬼ノ城周辺は多くのハイキングコースがあり、鬼ノ城めぐりもその一つになっていて、角楼、

東西南北の4つの門、6つの水門、建物群の礎石、屏風折れの石垣をはじめとする石垣等々を見て廻ることが出来る。

【角楼(左)と西門(右)】

鬼城山ビジターセンターから歩き始めてしばらくすると、この角楼の所に出る。

角楼は城壁から凸字形に張り出し、正面と側面から攻撃できる防御施設である。

【門】東西南北の4つの門がある。

学習広場から西門と角楼方面を ~クリックにて拡大画面に~

西門

現在(2007/11/16)、西門だけが復元されている。古代山城の城門の復元は日本で初である。

西門跡は極めて良好な状態で発掘された。12本の柱の位置と太さや各柱間の寸法も正確に分かり、敷石もよく残っていたので、

城門の規模と構造を知ることができた。これらの資料等をもとに復元した。

西門と経山城址(背後の山)

北門

現在、整備中で中へは入れなかった。北門は鬼ノ城の背面に築かれた堅い守りの門である。

8本の掘立柱で構成され、丸柱と角柱を併用している。門の床は全て石敷きで中央部分には排水溝が併設されていた。

東門

4つの城門の中で最も規模が小さく門柱には丸柱を使用している。この門を上がった所には巨大な岩が敷かれているように横たわっていた。

東門とその上に横たわっている巨大な岩

南門

南門両側の石塁はかなり長く、内側には敷石がしっかり残っていた。

南門と西門は形や大きさが類似しているとのことである。

【水門】排水機能を持つ水門が0から5まで6ヶ所あるが、0水門を見落としてしまった。

第1水門(手前)と第2水門(右奥)

第3水門

第4水門

第5水門

【石垣】この城の最大の見所はやはり、屏風折れの石垣であろう。

屏風折れの石垣 ~クリックにて拡大画面に~

これが見たいがために登城したようなものである。屏風折れの石垣は、天然の断崖絶壁の上に、

人の手による石積みが切り立った期待通りの壮大なものであった。

屏風折れの石垣(近くから) ~クリックにて拡大画面に~

それにしても、これだけの石垣をよく積上げたものだ!! 凄いとしか言いようがない。

屏風折れの石垣(突出部上から振り返って撮影)

この石垣の端に寄り、乗り出して撮影するの結構怖かった!

屏風折れの石垣上からの眺望 ~クリックにて拡大画面に~

この岩肌を所々露出した山々や町並みの眺望は写真では表せない迫力があった。

南門と第2水門の間にある高石垣

これ以上、前面出て撮影は不可能だった。これでも結構ギリギリ!

【礎石建物群】

建物の礎石群は発掘調査中のようで全ての箇所がこのようにブルーシートが被されていた。

7棟の建物礎石が発見されている。瓦葺ではなく、食料や武器を備蓄していたと考えられている。

【敷石】

雨水などの浸食から城壁を保護するため。城壁の内外には敷石が敷かれている。この敷石は日本の古代山城では初めての発見になった。

敷石はこの城の特徴的なものであろう。いろんな場所に残っていた。

【内側列石】

城壁内側の敷石通路のさらに内側に、このような列石が残っている箇所がある。